推荐

最新

最热

- 品质描述

- 种植推广

- 产权状况

- 基地图像

- 用户口碑

特征特性

特征特性特征特性

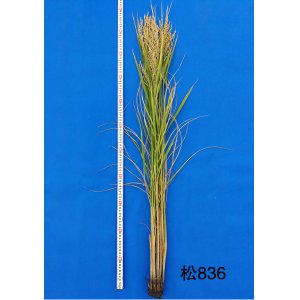

半冬偏春性,中熟。幼苗半匍匐,分蘖力强,成穗率偏低。株型较紧凑,株高85cm上下,茎秆弹性好,抗倒性较好。穗近长方型,长芒、白壳、白粒,籽粒半角质,饱满度好,粒小,千粒重低,籽粒容重较高。平均亩成穗40万左右,穗粒数38~40粒,千粒重35~38g。苗期长势旺,冬季抗寒性好,春季起身慢,次生分蘖多,拔节抽穗迟,后期生长快,较耐倒春寒。后期根系活力强,耐后期高温,熟相较好。

品质测定

国家黄淮南片区试抽混合样化验,2006-2007年品质测定,籽粒容重800~802g/L,蛋白含量(干基)12.71%~12.81%,湿面筋含量27.9%~28%,沉降值30.4~28.4mL,面团吸水率58.4%~58.8%,面团稳定时间3.1~3min,最大抗延阻力216~232E.U.,拉伸面积50~51cm2,延伸性165~157mm。

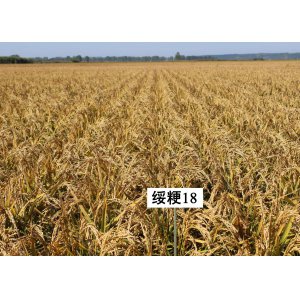

产量表现

2004-2005年江苏省淮北片晚播组区试,平均单产7477.35Kg/hm2,较对照豫麦18增产15.87%;2005-2006年度江苏省淮北片迟播组区试,平均单产7331.25Kg/hm2,比对照豫麦18增产6.13%;2005-2006年度参加江苏省淮北片迟播组生产试验,平均单产7224Kg/hm2,比对照豫麦18增产4.19%。

栽培技术要点

1、适期播种:适宜播期为10月中旬至11月初。2、合理密植:适宜播期内每亩基本苗16万左右,迟播应适当增加基本苗。3、肥水运筹:一般亩施纯氮15公斤,基肥、平衡肥、拔节孕穗肥以5:1:4为宜,配合施用磷、钾肥。田间沟系配套,防止明涝暗渍。4、病虫草害防治:及时化学除草,中后期做好白粉病及蚜虫的防治。5、及时收获:成熟后(蜡熟末期)应抓紧收获,以确保丰产丰收。

适宜种植区域

适宜黄淮冬麦区南片的河南中北部、安徽省北部、江苏省北部、陕西省关中地区中高肥力田块中晚茬口种植

育种方法

是以淮麦17为母本,以豫麦54号为父本进行杂交后,通过系谱法经9代自交选育而成。

审定情况

苏审麦[2006]03;国审麦[2008]09

抗逆性

经抗性接种鉴定,2006年,叶锈病免疫,中抗赤霉病、纹枯病、秆锈病,中抗至抗条锈病,感白粉病。2007年,高抗条锈病,中抗赤霉病,中感白粉病和纹枯病,慢秆锈病。

产量表现

2004-2006年度参加江苏省区域试验,两年平均亩产493.62公斤,较对照豫麦18增产10.84%,分别较对照增产达显著、极显著水平;2005-2006年度组织生产试验,平均亩产481.6公斤,较对照豫麦18增产4.19%。

栽培技术要点

1、适期播种:适宜播期为10月中旬至11月初。2、合理密植:适宜播期内每亩基本苗16万左右,迟播应适当增加基本苗。3、肥水运筹:一般亩施纯氮15公斤,基肥、平衡肥、拔节孕穗肥以5:1:4为宜,配合施用磷、钾肥。田间沟系配套,防止明涝暗渍。4、病虫草害防治:及时化学除草,中后期做好白粉病及蚜虫的防治。5、及时收获:成熟后(蜡熟末期)应抓紧收获,以确保丰产丰收。

适宜种植区域

适宜江苏省沿淮及淮北麦区的中晚茬种植。

品种来源

原名“淮麦320”,属弱春性中熟小麦品种,由江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所以淮麦17/豫麦54杂交,于2003年育成。

亲本来源:淮麦17(♀) 豫麦54号(♂)

授权品种全国适宜种植区域

适宜江苏省沿淮及淮北麦区的中晚茬种植。

暂无该品种的种子销售!

我的浏览记录

农贸集市

更多>>农事资讯

更多>>2024-05-15

2024-04-12

2024-02-22

2024-02-18

2024-02-18

2024-02-18

2024-02-18

2024-02-18

2024-02-18

2023-05-16

农事百科

更多>>2015-08-12

2015-08-10

2016-02-26

2016-05-20

2016-02-02

2015-06-19

2015-11-22

2015-05-20

2015-04-28

2019-03-22

农事问答

更多>>2020-11-25

2020-11-23

2020-08-18

2019-10-16

2019-10-16

2019-10-16

2019-10-15

2019-03-15

2019-03-15

2018-08-29